【完全版】ホワイトバランスとは|見たままの色で撮れない悩みを解決!

「せっかく料理を撮ったのに黄色っぽくて美味しそうに見えない」

「カフェで撮った写真が青白くて雰囲気が台無し」

「肉眼では綺麗だったのに、写真だと色が違う」

こんな経験はありませんか?

その原因は ホワイトバランス(WB) にあります。

この記事では、ホワイトバランスの基本からシーン別の使い分け、さらに雰囲気を演出する応用法までをわかりやすく解説します。

ホワイトバランスとは?

ホワイトバランスとは、光の色を打ち消して「白を白く」写すための機能です。

▪️曇り空の下では青っぽい光 → WB「曇り」で黄色を足して中和

▪️白熱電球の下ではオレンジっぽい光 → WB「電球」で青みを足して中和

ポイントは「光の色に反対の色を加えて中和、補正する」という考え方です。

👉 写真の基礎知識は他にもあります。

ISO感度の基本と使い方 や 絞り(F値)の基本、シャッタースピードの基本と並んで、ホワイトバランスも基礎の1つとしてとても重要です。

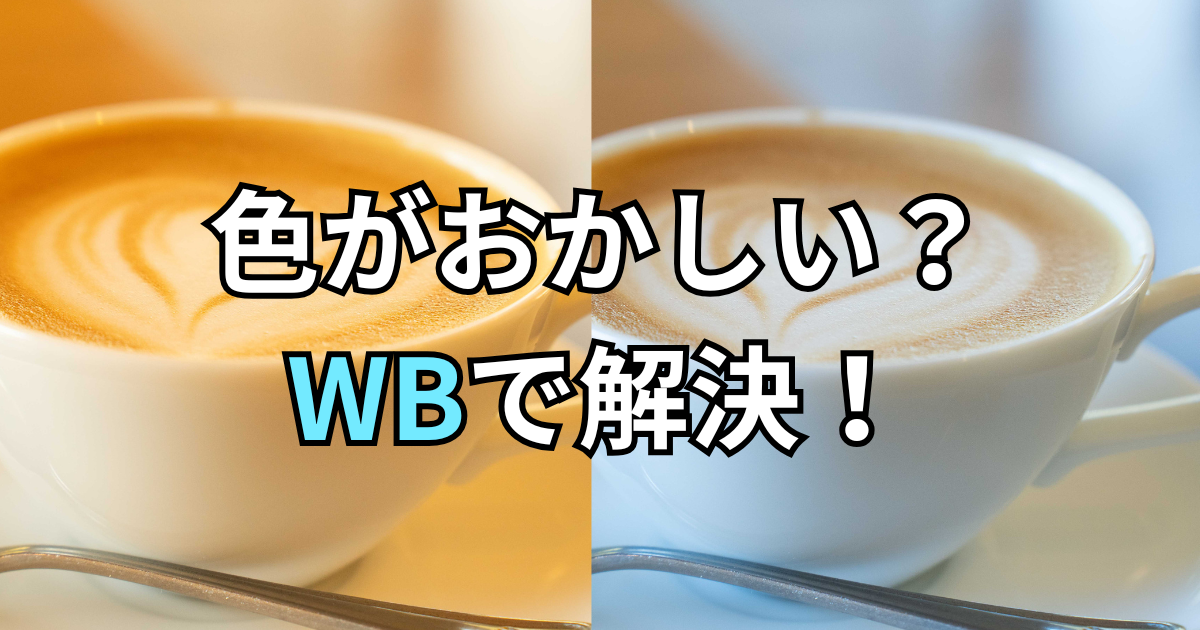

よくある失敗:室内で料理やカフェを撮ると黄色っぽい

これってよくありませんか?

▪️原因:室内の電球のオレンジ色に引っ張られ、料理全体が黄色く写る

▪️対策:WBを「白熱電球」に変更すると、黄色に反対色の青が加わり中和される。結果的に、料理や食器の色味が自然に表現される

WBを正しく設定すると、こう変わります👇

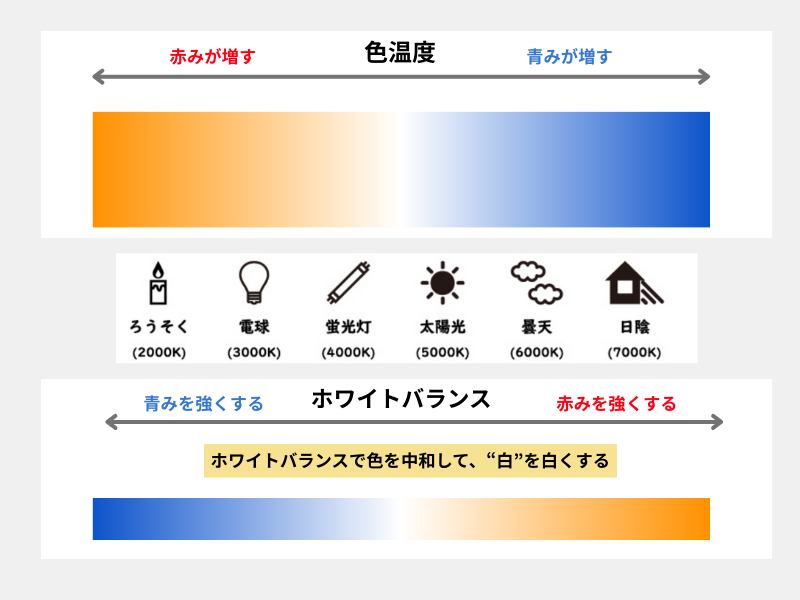

色温度という考え方

光の色は、色温度(いろおんど) という数値で表すことができます。

▪️数値が低い(2000K前後) → ろうそくや電球のようにオレンジ色っぽい

▪️数値が高い(7000K前後) → 曇り空や日陰のように青色っぽい

つまり、光源ごとに色温度が違うから、写真の色も変わってしまうのです。

図解:光の色温度とホワイトバランスの関係

例えば「曇り空(6000K前後)」は青っぽい光 → WB「曇り」では赤みを加えて白に近づけます。

「電球(3000K前後)」はオレンジの光 → WB「電球」では青みを加えて中和します

「光の色温度」と「WBの補正方向」をセットで理解すると、なぜ写真が青くなったり黄色くなったりするのか腑に落ちますね!

シーン別ホワイトバランスの使い方

よくある撮影シーンごとのおすすめ設定をお伝えします。環境によっては違う設定の方が良かったりするので、あくまで目安としてください。

☀️ 晴天・日中の屋外

▪️推奨設定:AWB or 晴天(5200K前後)

▪️空の青をしっかり出したいなら「晴天」固定がおすすめ

☁️ 曇りや日陰

▪️全体的に青っぽくなる⇨顔色や花が青白く写る

▪️推奨設定:曇天(6000K)、日陰(7000K前後)

▪️肌や花が自然で暖かみのある色に

💡 室内(白熱電球)

▪️光がオレンジっぽい → 写真が黄色かぶり

▪️推奨設定:電球(3000K前後)

▪️料理やカフェ写真で効果大

🌆 夜景・街灯

▪️AWBだと黄かぶりが目立つことも

▪️推奨設定:電球 or 3500K前後に調整

▪️ネオンや街灯を自然に見せつつ雰囲気も出せる

応用編:ホワイトバランスで写真の雰囲気を変える

実はホワイトバランスは補正だけでなく、表現の道具としても使えます。あえて色被りを起こして雰囲気を変えることもできます。

青寄りに残す(低K値側)

青色を加える「電球」や「蛍光灯」にあえて変更することで、冷たい空気感、冬の透明感、夜の静けさを強調できたり、クールな雰囲気に変えることができます。

特に都市夜景で使うとカッコよくできます!

オレンジ寄りに残す(高K値側)

あえて「雨天」や「晴天」にすることで、オレンジ色を写真に加えます。温かみ、夕暮れのノスタルジー、カフェの居心地の良さを演出できます。

元々オレンジぽい夕焼けに、さらに黄色を足すことで夕焼けを強調することも可能です!

RAWで撮っておけば、後から自由にWBを変更できますよ!理想のイメージに合わせてWBを変更してみよう!

その他基礎を学びたい人はこちら

初心者がまず知るべき内容を一覧にしています。こちらを学ぶだけでワンランク上の撮影ができるようになります。

まとめ

✅写真の色が不自然になる原因は「光の色」=色温度

✅ホワイトバランスはその反対色を加えて中和する仕組み

✅シーンごとに設定を変えれば、スマホ以上に自然な色が表現できる

✅応用すれば雰囲気作りにも活用可能